山东省济宁市第一中学2024届高三上学期12月月考 语文

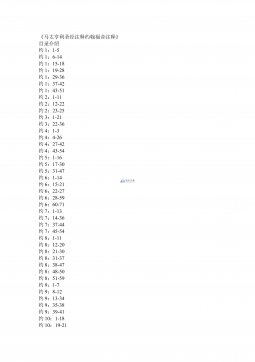

1济宁一中高三12月份定时检测语文试题一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。“躺平”是《咬文嚼字》评选的2021年度热词,它曾作为青年群体的症候引起广泛关注。在早期研究中,学界对此尽管认知态度不一,但一致认为,“躺平”的“不思进取”甚至以“不思进取”为荣的表达,与主流文化形成了对抗。在其热度逐渐消退的今天,我们可以更从容地反思年轻人使用“躺平”时的心态。我们的调查结果显示,“躺平”在传播中变成了一个漂浮的能指,不再具备稳定的内涵,其使用既有基于自我保护或维系社交的实用需求,也有基于自我宣泄或自我激励的情感需求。其对抗性也呈现出目标失焦的...

相关推荐

-

《发电厂电气部分》(第四版)07-配电装置VIP免费

2024-12-10 56

2024-12-10 56 -

《发电厂电气部分》(第四版)04-04-限制短路电流的方法VIP免费

2024-12-10 84

2024-12-10 84 -

《协议出让国有土地使用权规范》VIP免费

2024-12-26 163

2024-12-26 163 -

《圣经研究-耶利米哀歌》VIP免费

2024-12-26 356

2024-12-26 356 -

《摩根-路加福音》VIP免费

2024-12-26 219

2024-12-26 219 -

《马太亨利圣经注释约翰福音注释》VIP免费

2024-12-26 303

2024-12-26 303 -

高达—行政事业单位内部控制规范解读3.0(99页)VIP免费

2025-08-09 225

2025-08-09 225 -

2024年度行政事业单位内部控制报告编报指标讲解VIP免费

2025-08-09 57

2025-08-09 57 -

TBT3238-2010 动车组牵引电动机技术条件

2025-08-18 12

2025-08-18 12 -

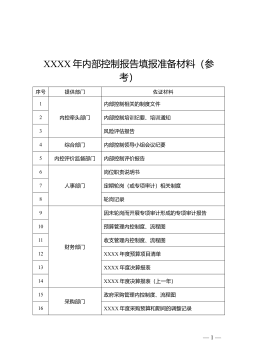

内控报告佐证材料清单及示例(参考)

2025-11-20 33

2025-11-20 33

相关内容

-

2020年1206四川公务员考试《行测》真题

分类:

时间:2025-05-02

标签:无

格式:PDF

价格:10 玖币

-

2020年1205四川省公考《申论》题(下半年)及参考答案

分类:

时间:2025-05-02

标签:无

格式:PDF

价格:10 玖币

-

2020年1011新疆公务员考试《行测》真题

分类:

时间:2025-05-02

标签:无

格式:PDF

价格:10 玖币

-

2020年0725公务员多省联考《申论》题(四川B卷)

分类:

时间:2025-05-02

标签:无

格式:PDF

价格:10 玖币

-

2018年上海市公务员考试《行测》试卷(A卷)

分类:

时间:2025-05-02

标签:无

格式:PDF

价格:10 玖币

渝公网安备50010702506394

渝公网安备50010702506394