精品解析:重庆市育才中学校2022-2023学年高三下学期期中语文试题(解析版)

语文试题本试卷共150分,考试时间150分钟。注意事项:1.答卷前,请考生务必把自己的姓名、准考证号填写在答题卡上;2.作答时,务必将答案写在答题卡上,写在本试卷及草稿纸上无效;3.考试结束后,将答题卡交回。一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,18分)阅读下面的文字,完成下面小题。材料一:“春秋笔法”看似一个语词,却连接着经学、史学、文学、修辞学、新闻学等多个学科,体现了中国人的思维方式和话语模式,在中国文化史上的重要性是不言而喻的。“春秋笔法”是中国传统儒家经典固有的话语模式,发展至今仍活跃在新闻话语、文学话语乃至日常话语中。当我们了解新闻时,不仅仅在了解事情的真相,还...

相关推荐

-

公司日常考勤制度VIP免费

2024-11-29 17

2024-11-29 17 -

公司人事考勤制度VIP免费

2024-11-29 19

2024-11-29 19 -

公司规章制度汇编VIP免费

2024-11-29 20

2024-11-29 20 -

岗位绩效工资制度VIP免费

2024-11-29 20

2024-11-29 20 -

保密制度汇编VIP免费

2024-11-29 21

2024-11-29 21 -

《绩效管理制度》VIP免费

2024-11-29 24

2024-11-29 24 -

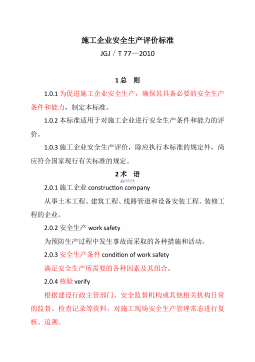

《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T-77—2010VIP免费

2024-12-14 232

2024-12-14 232 -

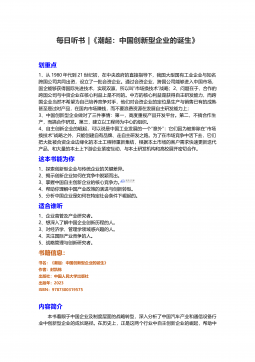

《潮起:中国创新型企业的诞生》导读VIP免费

2024-12-14 71

2024-12-14 71 -

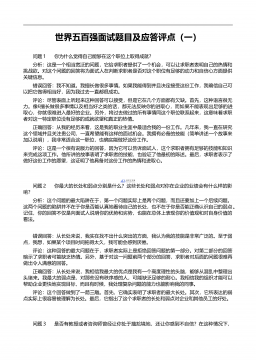

岗位面试题库合集-通用面试题库-世界五百强面试题目及应答评点(全套50题)VIP免费

2024-12-15 80

2024-12-15 80 -

(试行)建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216VIP免费

2025-01-13 148

2025-01-13 148

相关内容

-

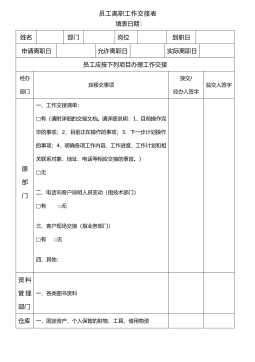

47_员工离职交接表-模板

分类:人力资源/企业管理

时间:2025-08-23

标签:无

格式:DOC

价格:10 玖币

-

46_员工离职工作交接表

分类:人力资源/企业管理

时间:2025-08-23

标签:无

格式:DOC

价格:10 玖币

-

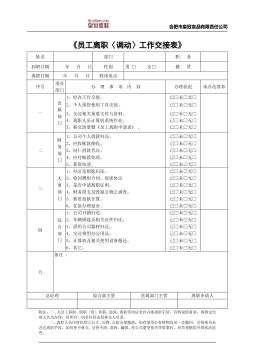

45_员工离职〈调动〉工作交接表

分类:人力资源/企业管理

时间:2025-08-23

标签:无

格式:DOC

价格:10 玖币

-

2025年行政事业性国有资产报告软件操作讲解20251216

分类:人力资源/企业管理

时间:2026-01-05

标签:无

格式:PPTX

价格:10 玖币

-

2025年度行政事业性国有资产报告 - 资产报告及公共基础设施等20251217

分类:人力资源/企业管理

时间:2026-01-05

标签:无

格式:PPTX

价格:10 玖币

渝公网安备50010702506394

渝公网安备50010702506394