2010年浙江公务员考试《申论》真题及参考解析

2010年浙江省各级机关录用公务员考试申论1.本卷总分100分。限时150分钟,其中阅读给定资料参考时限为40分钟。2.用黑色字迹的钢笔(签字笔)将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡(第一、三页)相应位置上;用2B铅笔填涂答题卡第一页准考证号的信息点。3.看清答题卡答题页面,每题都要在指定的页面位置作答,在其他位置上作答的一律无效。作答第一题时,请分别标明第1、第2小题题号。4.所有题目一律使用现代汉语作答,用其他语言作答不得分;作答时使用黑色字迹的钢笔或签字笔,铅笔作答不得分。5.请仔细阅读给定资料内容,然后按照后面提出的“作答要求”作答。6.答题结束后,将题本和答题卡一并交给监考人员。...

相关推荐

-

网络营销技巧分享VIP免费

2025-02-28 8

2025-02-28 8 -

最系统销售培训资料VIP免费

2025-02-28 6

2025-02-28 6 -

最系统的房地产销售培训资料VIP免费

2025-02-28 6

2025-02-28 6 -

资深业务人员的谈判技巧VIP免费

2025-02-28 5

2025-02-28 5 -

珠宝终端店销售培训VIP免费

2025-02-28 6

2025-02-28 6 -

中国移动客服亲和力电话营销培训VIP免费

2025-02-28 5

2025-02-28 5 -

医药代表专业销售技巧培训VIP免费

2025-02-28 4

2025-02-28 4 -

医药代表销售技巧高级培训VIP免费

2025-02-28 7

2025-02-28 7 -

医药代表培训宝典(最新)VIP免费

2025-02-28 7

2025-02-28 7 -

新入职大学生培训方案全套VIP免费

2025-02-28 6

2025-02-28 6

作者详情

相关内容

-

淘宝直播红人经纪合同-9页

分类:人力资源/企业管理

时间:2025-06-11

标签:无

格式:DOC

价格:10 玖币

-

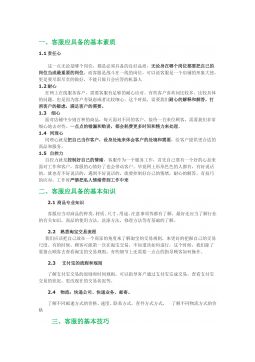

淘宝在线客服培训资料【精华整理版】-10页

分类:人力资源/企业管理

时间:2025-06-11

标签:无

格式:DOC

价格:10 玖币

-

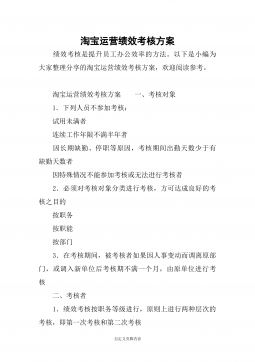

淘宝运营绩效考核方案-8页

分类:人力资源/企业管理

时间:2025-06-11

标签:无

格式:DOCX

价格:10 玖币

-

淘宝运营方案-11页

分类:人力资源/企业管理

时间:2025-06-11

标签:无

格式:DOCX

价格:10 玖币

-

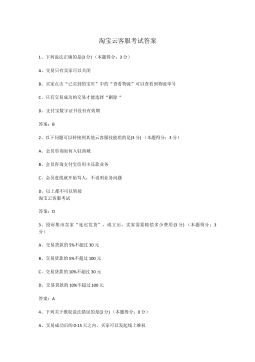

淘宝云客服考试答案-7页

分类:人力资源/企业管理

时间:2025-06-11

标签:无

格式:DOCX

价格:10 玖币

渝公网安备50010702506394

渝公网安备50010702506394