PaedKorr_2001_28_Gruschka_Unvermeidbar_und_ohnmaechtig

Gruschka,AndreasUnvermeidbarundohnmächtig.ThesenzumBedeutungswandelderBildungPädagogischeKorrespondenz(2001)28,S.5-31Quellenangabe/Reference:Gruschka,Andreas:Unvermeidbarundohnmächtig.ThesenzumBedeutungswandelderBildung-In:PädagogischeKorrespondenz(2001)28,S.5-31-URN:urn:nbn:de:0111-opus-80935-DOI:1...

相关推荐

-

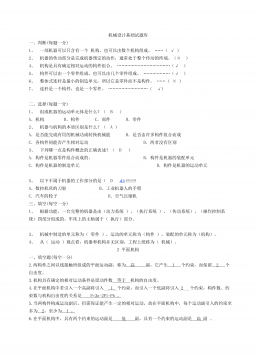

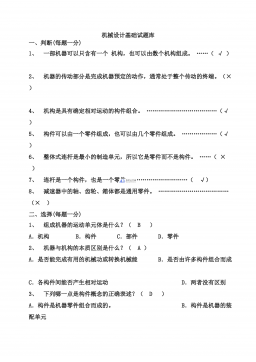

《机械设计基础》试题库及答案VIP免费

2024-11-15 27

2024-11-15 27 -

《机械设计基础》机械设计基础试题库VIP免费

2024-11-15 16

2024-11-15 16 -

DLT 321-2012 水力发电厂计算机监控系统与厂内设备及系统通信技术规定VIP免费

2025-04-07 11

2025-04-07 11 -

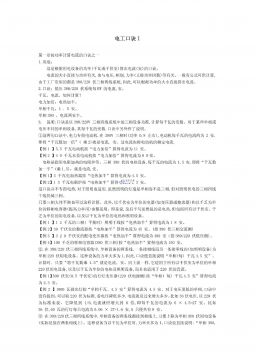

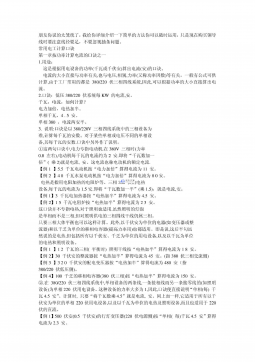

电工口诀(完整版)VIP免费

2025-04-07 7

2025-04-07 7 -

水电工常识VIP免费

2025-04-07 11

2025-04-07 11 -

室内装修电工知识VIP免费

2025-04-07 7

2025-04-07 7 -

实用电工手册VIP免费

2025-04-07 8

2025-04-07 8 -

电力事业概论VIP免费

2025-04-07 6

2025-04-07 6 -

电工手册VIP免费

2025-04-07 8

2025-04-07 8 -

电工手册(20130105171516)VIP免费

2025-04-07 11

2025-04-07 11

作者详情

相关内容

-

[新编家用电器使用维修手册(下册)].王其方.文字版

分类:

时间:2025-04-07

标签:无

格式:PDF

价格:5.9 玖币

-

DL T 1009-2006 水电厂计算机监控系统运行及维护规程

分类:

时间:2025-04-07

标签:无

格式:PDF

价格:5.9 玖币

-

308_03手动变速器变速驱动桥

分类:

时间:2025-04-07

标签:无

格式:DOC

价格:5.9 玖币

-

GBT 2900.87-2011 电工术语 电力市场

分类:

时间:2025-04-07

标签:无

格式:PDF

价格:5.9 玖币

-

GBT 2900.90-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第4部分:各类仪表的特殊术语

分类:

时间:2025-05-26

标签:无

格式:PDF

价格:10 玖币

渝公网安备50010702506394

渝公网安备50010702506394